Oleh: Suntoyo, S.Si. Guru SD Negeri 105267 Sei Mencirim

Di Balik Jendela Kelas di Pinggir Desa

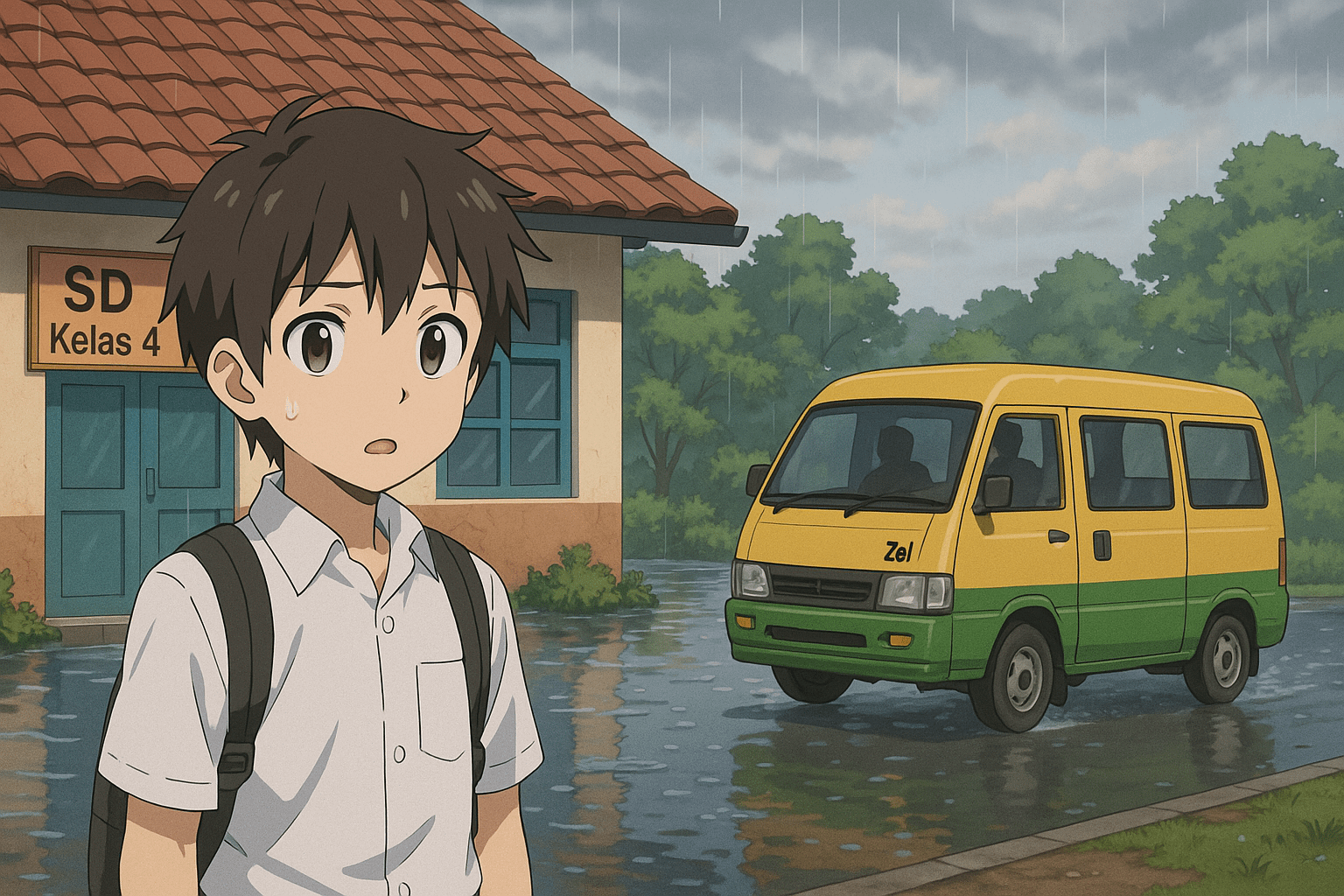

Sebelum masuk pembelajaran, saya berdiri di depan kelas di SD Negeri 105267 Sei Mencirim, sebuah sekolah negeri kecil di pinggiran Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Di luar jendela kelas, terdengar motor orangtua siswa yang mengantar anaknya, suara knalpot angkot 26 lewat, dan kadang juga tawa anak-anak yang datang telat sambil berlari, alasannya klasik: “menunggu angkot, Pak.” “Hmmmm, angkot kok ditunggu, dinaiki…” guman saya dalam hati.

Sekolah kami tidak punya laboratorium lengkap, tidak ada AC di kelas, cukup kipas angin meskipun kalau cuaca terik “biji jagung” keluar membasahi badan, dan WiFi masih bergantung pada sinyal langit dan nasib. Tapi di dalam ruang kelas, ada anak-anak dengan rasa ingin tahu besar, tawa lepas, dan semangat yang tidak kalah dari anak-anak di kota besar.

Masalahnya :

Bisakah anak-anak desa ini belajar dengan semangat global? Apakah mungkin mereka yang belum pernah keluar dari kecamatan bisa punya cara pandang seluas dunia? Sebagai guru yang percaya bahwa “pendidikan adalah jembatan ke masa depan”, saya yakin jawabannya: mungkin. Sangat mungkin.

Apa Itu Semangat Global? Bukan Hanya Bisa Bahasa Inggris, Ya…

Kalau mendengar istilah “semangat global”, sebagian orang mungkin langsung membayangkan anak-anak pakai jas, presentasi pakai Bahasa Inggris, atau bikin robot dari barang bekas. Tidak salah, tapi itu baru kulitnya.

Semangat global adalah:

- Kemampuan berpikir terbuka

- Mau memahami perbedaan budaya

- Peka terhadap isu-isu dunia

- Dan yang paling penting: mampu melihat diri sendiri sebagai bagian dari dunia yang lebih luas

Jadi, bukan berarti anak SD harus bisa hafal peta dunia. Tapi cukup mereka bisa bertanya, “Kenapa di daerah lain air susah?” atau “Kenapa kita harus hemat listrik?”

Semangat global tumbuh dari rasa peduli dan rasa ingin tahu, dan dua hal ini sudah dimiliki anak-anak kita, hanya saja kadang belum sempat disiram.

Mengajar Secara Responsif Budaya: Memahami Sebelum Mengajar

Nah, di sinilah masuk konsep Culturally Responsive Teaching (CRT), atau dalam bahasa sehari-hari: mengajar dengan hati, bukan hanya dari buku.

CRT mengajak guru untuk:

- Menghargai latar belakang budaya, bahasa, dan sosial siswa

- Menyesuaikan pembelajaran agar nyambung dengan dunia mereka

- Sekaligus membuka jendela ke dunia luar dengan cara yang alami

Sebagai contoh, kalau saya mau mengajar tentang “Perubahan Iklim”, saya tidak mulai dari “lapisan ozon” atau “emisi karbon”. Saya mulai dari: “Anak-anak, belakangan ini Sungai Mencirim makin dangkal ya. Kenapa bisa begitu?”

Lalu saya kaitkan dengan banjir, kebiasaan buang sampah, dan barulah pelan-pelan saya hubungkan dengan global warming. Dengan begitu, anak-anak tidak merasa itu “pelajaran jauh dari hidup mereka”, tapi justru pelajaran tentang hidup mereka.

CRT bukan tentang “mengejar internasionalisme”, tapi menumbuhkan kesadaran bahwa dunia ini luas, tapi kita bagian dari luas itu.

Praktik di SD Negeri 105267 Sei Mencirim

Saya ingin berbagi satu momen sederhana tapi membekas. Di pelajaran IPAS kelas 4, saya angkat tema: “Lingkungan Sehat”. Tapi saya tidak langsung membuka buku paket. Maaf, Referensi buku di Perpustakaan belum maksimal. Tapi tidak mengurangi semangat saya untuk mengajar. Saya ajak mereka berdiskusi : “Kalau kalian jadi kepala desa, hal pertama apa yang kalian ubah di kampung kita?”

Jawaban anak-anak macam-macam:

- “Kasih tempat sampah warna-warni, Pak, biar orang semangat buang sampah.”

- “Buat jadwal ronda sampah, bukan ronda maling.”

- “Tanam pohon dekat jembatan, Pak. Biar adem.”

- “Kalau bisa, bikin sungai kita bisa kayak di YouTube, yang bisa berenang.”

- “Buat parit sekolah pak, kerjasama dengan sekolah sekitar, biar kalau hujan, nggak banjir depan kelas kita”.

Nah, dari situlah saya masuk ke proyek kecil : anak-anak diminta membuat “Kampung Impian” mereka dalam bentuk gambar dan presentasi.

Mereka pakai kertas karton, spidol sisa, ada yang bawa daun-daunan sungguhan buat ditempel.

Yang mengejutkan, ada satu anak berkata:

“Pak, nanti kampung kita bisa terkenal kayak kampung warna-warni di luar negeri. Bisa dikunjungi orang!”

Saya cuma bisa senyum dan bilang dalam hati : “Anak kampung, pikiran global.”

Tantangan? Banyak. Tapi Solusinya Bisa Dimulai dari Hati

Jujur saja, mengajar semangat global di desa bukan hal yang mudah.

Keterbatasan Akses : Literasi digital masih rendah, buku referensi terbatas, sinyal internet naik turun kayak perasaan anak remaja. Tapi justru itu jadi peluang. Kita bisa pakai video pendek yang disimpan di HP, atau diskusi ringan yang menggugah pikiran.

Gaya Belajar yang Beragam : Anak-anak di kelas punya latar belakang beda-beda. Ada yang bantu orang tua ke ladang pagi-pagi, ada yang sudah kerja sambilan sore hari. Kita perlu fleksibel dan sabar. CRT mengajarkan bahwa murid itu bukan benda cetakan, tapi manusia yang tumbuh dengan caranya.

Paradigma Lama : Kadang masih ada anggapan: “Ah, cukup ngajarin sopan santun dan bisa baca tulis.”

Padahal anak desa juga berhak belajar berpikir global. Karakter + wawasan = bekal hidup. Kalau kita tanamkan bahwa hidup mereka bermakna, mereka akan tumbuh dengan percaya diri.

Anak Desa Juga Berhak Bermimpi Besar

Saya selalu percaya, pendidikan bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang mau membuka pintu lebih dulu.

Anak-anak di sekolah kami mungkin tidak tahu siapa tokoh tokoh dunia, tapi mereka tahu cara membuat layangan terbang tinggi tanpa putus. Mereka mungkin belum bisa bicara Bahasa Inggris dengan lancar, namanya juga bukan orang Inggris, tapi mereka punya keberanian untuk bertanya, “Kenapa kita harus hemat air, Pak?”

Dan itu, menurut saya, adalah awal dari global mindset.

Mereka tidak perlu ke luar negeri untuk punya semangat global. Cukup guru-gurunya mau membuka jendela dunia lewat cerita, diskusi, dan pembelajaran yang penuh makna.

Jadi, apakah mungkin mengajar anak desa dengan semangat global?

Bukan hanya mungkin, tapi seharusnya. Karena anak-anak ini bukan “anak pinggiran”. Mereka adalah anak inti dari masa depan kita.

Dan siapa tahu, dari ruang kelas sederhana di Sei Mencirim, tumbuh pemimpin masa depan yang berpikir global tapi tetap berpijak pada tanah kampungnya.

Tinggalkan Balasan